|

|

|||||||||

|

Politico e Poeta d'altri tempi |

|||||||||

Le adesioni crebbero a valanga. Accanto al partito socialista operavano le cooperative dei cavamonti, dei muratori e quella per la vendita dei generi alimentari.

Dal

1946 al ‘56, il professore consumò le sue più grandi battaglie

politiche, contro i monarchici, i neo-fascisti, i democristiani. Fu, più

volte, Consigliere Comunale e, naturalmente, Capogruppo in Consiglio;

divenne anche Consigliere Provinciale. Fece crescere il PSI sino a

raggiungere il numero di 11 Consiglieri Comunali. Convinto che

l’emancipazione delle classi popolari passasse per un’alleanza con

quelle borghesi, aprì il partito, anche contro la volontà di alcuni

compagni operai, ai cc.dd. «colletti tesi».

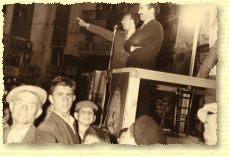

Memorabili

gli affollatissimi «comizi» tenuti nella Piazza «Rossa» (Repubblica),

ma non solo ad Altamura. Matera, Gravina, Poggiorsini, Spinazzola,

Minervino, Grassano, Palazzo S. Gervasio, Corato, Ruvo, Toritto ed altri

paesi limitrofi, fecero a gara per contendersi la presenza dell’ormai

famoso oratore, del trascinatore di popolo, i cui comizi terminavano

inevitabilmente con una festa: bande, fuochi d’artificio, e

l’immancabile «inno dei lavoratori».

Nel

biennio ’46 – ’48, l’intero Paese fu scosso da grandi tensioni. La

«guerra fredda» era già iniziata. Gli americani, da un lato, e

l’URSS, dall’altro, avevano cominciato a far sentire la loro

influenza. All’interno del partito, l’atavico dibattito tra

massimalisti e riformisti suscitò grandi contrasti sulla linea da

seguire. Giuseppe Saragat ed il gruppo degli «autonomisti» (corrente

minoritaria) puntarono sull’Occidente. I «fusionisti», guidati da

Pietro Nenni, puntarono, invece, sul patto di unità d’azione con i

comunisti. Al congresso celebratosi nel gennaio del ’47, lo scontro causò

la scissione. Il gruppo di Saragat fondò il Partito Socialista dei

Lavoratori Italiani (PSLI), che in seguito (1952) diventò Partito

Socialista Democratico Italiano (PSDI), disponibile a collaborare con la

DC nel governo del Paese. L’altra ala del partito confluì nel Fronte

democratico popolare, che, al termine di un’aspra campagna elettorale,

perse le elezioni politiche del 18 aprile ’48.

Le ragioni della protesta erano note a tutti: nel Sud della penisola esistevano proprietà sterminate in gran parte rimaste incolte, mentre contadini ed esponenti dei ceti più deboli sopravvivevano a fatica. Comunisti, socialisti e CGIL guidavano scioperi ed occupazioni, ma, a volte, la protesta montava da sola.

Furono

anni di grandi battaglie anche qui sulla Murgia. Il prof. De Lucia, con la

sua oratoria fiammeggiante, non si sottrasse allo scontro. Fece sentire la

sua voce nelle piazze, nei luoghi istituzionali, ma anche attraverso i

suoi scritti. In un articolo pubblicato in quel periodo, invocò a gran

voce la riforma fondiaria, denunciando lo scandalo di 22mila ettari di

terra in mano ad appena 90 famiglie e ponendo l’accento sulla

maturazione del movimento bracciantile.

In

particolare, scrisse: «Gli scioperi del ’45, ’46, l’occupazione

delle terre del ’49 e ’50, le vittorie elettorali amministrative e

politiche che hanno avuto il crisma della fusione delle forze contadine

con quelle artigiane sono una prova dell’avvenuta coscienza di classe.

Il male, è vero, è ancora trincerato nella roccaforte delle novanta

famiglie che posseggono oltre 22mila ettari di terra, ma è vero pure che

le forze del bene in nome delle settemila famiglie contadine senza un

palmo di terreno non danno tregua all’avversario.» pag. 2 di 7

|

|||||||||

|

A

mio padre

|